Nella stanza dell’imperatore: estratto dal libro di Sonia Aggio, candidato al premio Strega 2024

Nella stanza dell’imperatore è l’ultimo libro di Sonia Aggio, pubblicato nel gennaio 2024 e candidato nella dozzina del premio Strega 2024. Dopo «Magnificat», sul quale l’avevamo intervistata, la scrittrice torna con un nuovo libro che, anche in questo caso, tocca eventi storici.

Nella stanza dell’imperatore di Sonia Aggio: la trama del libro

Giovanni Zimisce, cresciuto con gli zii materni i Foca, diventa un valoroso condottiero al servizio dell’Impero bizantino insieme a Niceforo e Leone Foca. Dopo la perdita della moglie per parto e l’emarginazione dai Curcuas, i parenti del padre, Giovanni sembra destinato solo alla guerra. Tuttavia, tre streghe profetizzano la sua futura ascesa imperiale, ma Giovanni non riesce a comprendere come potrebbe mai succedere dato che attualmente regna Niceforo. Il tradimento di Niceforo e l’arrivo di Teofano lo costringono a una scelta: restare fedele o aspirare al trono. Il romanzo di Sonia Aggio ripercorre gli intrighi, gli omicidi e i tradimenti che segnano la vita straordinaria di Giovanni Zimisce. L’autrice ricostruisce la sua parabola esistenziale, dalla sua origine come soldato alla conquista inaspettata del trono, offrendo una prospettiva avvincente sulla storia dell’Impero bizantino.

Nella stanza dell’imperatore di Sonia Aggio: un estratto

PROLOGO

MEZZANOTTE

La voce di Pulcheria è una sferzata, la raffica che spazza il mare. Ma io penso anche al pugnale che ho appena consegnato – onde e arabeschi intrappolati nell’acciaio.

«Sei in ritardo. Ancora una volta», dice; se scoprissi il fianco mi inciderebbe la carne fino all’osso.

I miei piedi affondano nella mistura di sabbia e neve. Non ho amato il viaggio, l’aria scura contro la faccia, sulle gambe, la vastità del mare sottostante, pieno di relitti e mostri squamosi e intricate foreste d’alghe, e ora non amo la forza dei miei sensi, che vanno oltre queste mura di pietra ed entrano nelle stanze ammucchiate l’una di fianco all’altra, l’una in cima all’altra, svelando ciò che contengono: pupazzi o spettri che si muovono lasciando brevi scie.

Ho cento occhi e non riesco a chiuderli tutti.

«Insistevi perché rimediassi al mio errore. L’ho fatto. L’ho appena fatto», dico, e raggiungo le mie compagne.

Insieme formiamo un semicerchio intorno a questo fuoco morente, braci che palpitano solo quando inghiottono un fiocco di neve.

Marina dice: «Ti capisco, cara».

E Pulcheria: «Abbiamo un lavoro da portare a termine. Non dovevi lasciarti intenerire».

Di nuovo Marina, con la sua voce che profuma di alloro, rose e olio d’oliva: «Sono stata giovane anch’io. Sono stata debole e infatuata: mi ricordo ancora quell’uomo… la sua bellezza, la sua forza, la sua disperazione… Non abbiamo fatto nulla di male, cara Pulcheria. Abbiamo soltanto spostato un po’ più in là il momento della distruzione».

Vediamo alcuni barbagli del futuro, brandelli, mani che impugnano spade e mani adorne di gioielli, bocche che si muovono mute, cose mai viste che sputano fuoco e fumo. Ieri queste immagini erano nitide e accompagnate da rumori lontani, come gli echi tra le montagne, ma ora ogni suono si è spento, i colori sbiadiscono, le scene si interrompono. Non vivremo abbastanza a lungo da vederle compiersi, perché io le ho allontanate.

«Un secolo. Non è molto tempo», commenta Marina.

«Ah», risponde Pulcheria, levando il capo verso il cielo, «io non vedrò neppure l’alba di domani. La mia vita è stata molto lunga, ma sta giungendo al termine».

A quelle parole, noi rimaniamo in silenzio.

«Sento la mia forza che si esaurisce. Presto sarò in una terra lontana, più fredda. Un piccolo regno. Respiro già l’odore del sangue, dei cavalli… odore d’erba…», aggiunge lei.

«Lui è uno dei prediletti della Dea», dico spaventata, per allontanare questi discorsi.

Pulcheria si volta a guardarmi. Mi fissa con un’espressione incredula sul viso illuminato dai tizzoni.

«Tu, ragazzina, credi di poter conoscere l’umore della Dea?», esclama.

È il suo modo di ridere di me, ma io sono certa di ciò che dico: se mi concentro, se escludo l’acqua e le mura e la neve e la notte, riesco a trovare uno spiraglio giallo come la polpa di un melone, e dentro questo frammento di ricordo vedo una figura familiare, ferma davanti a un trivio. Un ragazzo attorniato da tre fanciulle ridenti, e su tutto, come pioggia, si effonde il compiacimento della Dea.

In quel momento – in questo momento – un remo smuove l’acqua. Anche se le sentinelle non se ne accorgono, per noi questo mare buio risuona come una grotta di cristallo.

«Sta arrivando», mormora Pulcheria. «Quando ci rincontreremo noi tre? Fra i tuoni? I lampi? Quando pioverà?».

Marina: «Finito il pandemonio; quando sarà perduta e vinta la battaglia».

Io resto in silenzio, ma li vedo: cavalli e cavalieri che si scontrano sotto una pioggia battente.

«E dove?».

«Là, sulla brughiera».

Io mi volto di scatto, gli occhi sbarrati, trascinata dalla forza della rivelazione: «Per incontrare Macbeth».

Poi ho paura. Nell’oscurità si delinea la forma della scialuppa. Presto lui sarà qui; io trattengo il fiato e aspetto che tutto si compia. Non vista, chiudo la mano sinistra sulla coscia, per non cedere alla tentazione di sfiorare l’oggetto che nascondo sotto il mantello, rivelando così il mio segreto.

Ci ritiriamo nell’ombra: ora siamo invisibili. Lui non ci vedrà, se non saremo noi a volerlo.

«Zitte», dice Pulcheria, anche se noi non abbiamo neppure aperto bocca. Indica l’estremità della spiaggia. «Eccolo…».

ALBA

935-945

Eccolo, dunque: un bambino che corre a perdifiato lungo una strada di curve sinuose. Nella mano destra stringe lo spillone con cui il cuoco punzecchia gli arrosti, perché non possiede altre armi; ogni falcata risuona come uno schiaffo, perché i lacci dei sandali sono allentati, e le suole sbattono sul terreno.

Ha lasciato la città attraverso la Porta Orientale, ignorando le voci concitate di sua madre e dei servitori che l’hanno visto scappare – una parte di lui capisce la loro apprensione, perché ha solo dieci anni ed è l’unico figlio dello strategos. Conosce anche le notizie che vengono celate ai bambini: sa che bande di predoni arabi hanno attraversato la frontiera, incendiando i villaggi più isolati e assaltando i viaggiatori.

Non avrebbe dovuto lasciare la città.

Curva dopo curva, la strada lo conduce lontano; le colline fulve incombono su di lui. Il sole è caldo, l’ombra è fredda. Il vento scuote le cime degli alberi.

Continua a correre, seguendo cumuli di sterco e orme confuse di zoccoli. A ogni svolta immagina di sentire i nitriti degli stalloni arabi a cui appartengono sterco e tracce – cavalli dal manto nero o bianco, teste fiere, colli muscolosi.

Quella stessa mattina li ha visti scorrere davanti alla finestra, scortati dai mercanti e da una decina di soldati. Sergio, lo stalliere di suo padre, li ha convinti a fermarsi; accoccolato sotto la finestra, lui ha ascoltato la loro conversazione.

Sergio: «Sono cavalli preziosi, quelli che avete con voi. Portarsi dietro un tale carico può essere pericoloso».

E il mercante: «Non hai visto i cavalieri che ci scortano? Ho sentito parlare di banditi e di criminali… questi soldati sono veterani, e in numero sufficiente a scoraggiare quei predoni».

Asciugandosi il naso con il dorso della mano, lui ha sentito l’incredulità dello stalliere attraversare il muro e penetrargli nella nuca – Sergio ha accompagnato suo padre in battaglia, almeno finché non ha perso quattro dita della mano destra, tranciate via da un unico colpo di spada; ha conosciuto i soldati arabi, e pensa che questo mercante sia uno sciocco.

«Allora andate», ha aggiunto dopo una pausa, «e che Dio vi accompagni».

I mercanti hanno ripreso il viaggio, dirigendosi verso est.

La strada scende lungo il fianco della collina; lui accelera, si sbilancia in avanti, e intanto tende l’orecchio per cogliere una voce. Quando arriverà in fondo, si dice col batticuore, troverà la carovana, e Michele.

Michele: nato al principio dell’autunno, è appena entrato nel suo nono anno di vita. È magro, dinoccolato, con una zazzera di capelli biondi e ondulati. Ha passato l’estate all’aperto, e la sua pelle è color bronzo, le braccia e le gambe ricoperte di peluria dorata. Sul ginocchio sinistro, dove si è conficcato un sasso, ha una crosta di sangue spesso, più nero che rosso.

Lui lo immagina con così tanta precisione perché è come chiamarlo senza aprire bocca, senza alzare la voce. Nonostante il naso chiuso, gli pare di percepire la traccia aspra del suo sudore.

Se mia madre non mi avesse tenuto in casa per questo raffreddore, pensa ora, gli avrei impedito di uscire.

Invece ha udito le grida di Maria, la balia di Michele, che si aggirava per il cortile chiamandolo ad alta voce; allora ha indossato i sandali, ha rubato lo spillone ed è uscito e le è andato incontro.

«Cos’è successo?», ha chiesto.

Maria aveva una palla di stoffa rossa tra le mani. L’ha guardato e ha detto: «Non pensavo arrivasse al chiavistello».

Lui ha capito subito dove fosse andato Michele – Michele che ama i cavalli, dalle bestie da soma ai destrieri degli strategoi, dai mosaici della sua camera al cavallino di legno intagliato che ha chiamato Basileio.

Ha tirato il chiavistello per vedere gli stalloni arabi.

Ancora pochi passi: spicca un salto, atterrando al crocevia, e uno stormo di cornacchie si alza in volo, facendogli sfuggire un grido strozzato.

Immobile, con la bocca socchiusa, guarda davanti a sé – e sa che dovrebbe voltarsi e tornare indietro, dimenticare ciò che sta vedendo, invece osserva l’uomo riverso nella polvere. È morto con gli occhi aperti, allungando sopra la testa una mano che ora è gonfia e giallastra, tranne che nelle pieghe delle dita: lì è viola come un livido.

È uno dei mercanti – gli altri sono più avanti, accasciati nel proprio sangue. Lui sposta lo sguardo dall’uno all’altro, poi fissa il centro della strada, le impronte sovrapposte. I cavalli detestano l’odore del sangue. Li immagina galoppare via, legati insieme, con sbaffi cremisi sui fianchi, sulle criniere.

Sulla terra battuta, tra lui e i cadaveri, scorge anche un sandalo da bambino. L’altro è poco distante, obliquo rispetto al primo. Li unisce una nitida traccia di zoccoli – forse sono volati via quando Michele è stato afferrato dal cavaliere. L’ultima cosa che ha lasciato andare è Basileio. Lui lo raccoglie con delicatezza, pulendolo dalla polvere. Non c’è altro che possa fare.

Aspetta i servitori di suo padre in piedi sull’erba, lontano dai morti, con il cavallino stretto nella mano sinistra. Gli uccelli tornano ad avvicinarsi. Potrebbe scacciarli a sassate, invece rimane immobile, ascoltando le voci che piovono su di lui dall’alto.

Sergio giunge per primo; lancia un’occhiata ai mercanti, senza rallentare, e in un attimo è al suo fianco, e gli toglie lo spillone che stringe tra le dita. «Ora ci penserà la guardia cittadina», gli mormora, mettendogli la mano mutilata sulla spalla.

Lui indica il sandalo nella polvere. «Quello è di Michele».

«Il figlio di Anemas?».

«Sì».

Sergio si allontana, richiama i soldati. Parlano a bassa voce, ma lui li ascolta: nominano Michele con un dispiacere piatto, perché sanno che ormai è perduto. Non raggiungeranno mai quei ladri – quegli assassini.

Gli altri servitori gli si fanno intorno, alternando rimproveri e frasi di consolazione; lui resta in silenzio, stringendo Basileio nel pugno, e sente crescere il rancore. All’inizio è una cosa piccola e compatta, come un nodo o un sassolino, ma quando Sergio torna e lo afferra per un braccio, per assicurarsi che lui stia ascoltando, il rancore scioglie le spire, come un serpente dalle scaglie pallide – azzurre e verdi e rosse – che gli si annida nelle viscere.

«Sono stati i soldati», dice all’improvviso, sgranando gli occhi per non piangere. «I soldati che i mercanti hanno pagato per essere protetti».

«Ci sono giorni buoni e giorni cattivi per uscire dalla città», ribatte lo stalliere. «Questo è stato un giorno cattivo».

La strada del ritorno sembra più breve, il silenzio rotto solo dallo sciaguattare dei suoi sandali. I cavalieri della guardia cittadina li superano al galoppo; gli Anemas sono una famiglia ricca, perciò seguiranno le tracce della mandria finché sarà possibile, fin quando le ombre non saranno troppo dense, finché le impronte non svaniranno nel sottobosco.

Maria è seduta sulla porta della cucina. La palla di stoffa che lui ha visto in realtà è una delle tuniche di Michele; la balia l’ha distesa sulle gambe come una coperta. Dovrebbe essere di un bel rosso vermiglio, ma a lui ricorda il sangue.

«Giovanni», dice la ragazza – il viso lucido, gli occhi rivolti da un’altra parte. «Hai trovato Michele?».

Lui si ferma, deglutisce l’impasto di muco e lacrime che si rifiuta di versare e risponde: «No».

Un cenno di assenso. «Ero di sopra, a riporre i suoi vestiti. Stavo pensando a quella ferita… non se la sarebbe fatta, se la tunica fosse stata più lunga. Mi sono resa conto che il mio Michele era cresciuto, e in quel momento… ho sentito sbattere la porta. Sono corsa giù, ma era già uscito».

Lui guarda in alto. Sergio l’ha superato, è entrato nel loro cortile. Dopo un po’, la madre di Michele comincia a urlare. Sotto la sua voce, Giovanni sente quella di sua madre, la sua inutile consolazione.

«Se tornasse mio padre…», abbozza lui.

Maria raddrizza la testa e lo guarda per la prima volta. «Se tu fossi stato al posto di tuo padre, l’avresti salvato». Gli sorride, mentre le lacrime riprendono a scenderle lungo le guance, e aggiunge: «Sei stato molto coraggioso».

Così, Michele è morto. Lui, Giovanni, resta davanti alla finestra fino al calar del sole, soppesando quell’idea. La cosa nuova dentro di lui si muove e gratta e brucia, e la rabbia lo sommerge, facendogli chiudere i pugni e affondare le unghie nei palmi. Ha un conato, ma non esce nulla.

Se lui non si fosse svegliato senza voce e con il naso chiuso. Se Sergio non avesse fermato i mercanti davanti al loro palazzo. Se Michele fosse stato più prudente. Se Maria lo avesse tenuto d’occhio. Se la madre di Michele non l’avesse protetto troppo, impedendogli di capire come va il mondo. Se i mercanti non fossero stati così arroganti da assumere dei soldati di frontiera. Se i predoni non avessero invaso l’Impero.

La ricerca di un colpevole finisce per farlo tremare. Se gli Arabi non avessero varcato il confine, la strada sarebbe stata affollata, e i briganti non avrebbero avuto né l’audacia né l’occasione di sventrare quei mercanti.

In strada si diffonde la luce delle torce: i soldati che tornano dalle colline. Gli basta vedere il modo in cui piegano il capo per capire che la loro ricerca è stata infruttuosa.

All’improvviso un paio di braccia lo avvolgono. Sua madre gli posa il mento sul capo e lo stringe a sé. In un giorno diverso, lui non glielo permetterebbe.

«Tuo padre sta tornando», dice lei.

«Bene», risponde lui, ma sarebbe bello se suo padre rimanesse al fianco del domestikos. Ogni nemico morto toglierebbe un po’ del peso che gli grava sul petto.

«Sii pronto ad accoglierlo…».

«Certo».

«…perché è malato. Per questo torna a casa».

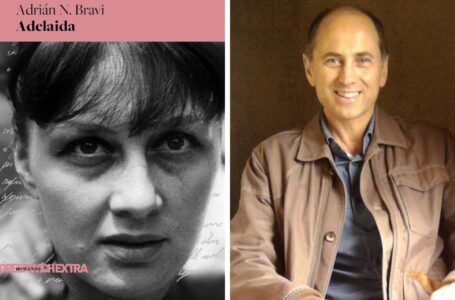

Titolo: Nella stanza dell’imperatore

Autrice: Sonia Aggio

Casa editrice: Fazi

Numero pagine: 300

Pubblicazione: gennaio 2024